子宮にポリープが見つかったら?~内膜ポリープと不妊~

痛いって聞いていたけれど、それほどでもなかった通水検査。

ところが、終わった後で先生から「小さいポリープがありますね、しばらくタイミングをとって妊娠しないようなら、子宮鏡で治療しましょうか」とのこと。

ポリープって、悪くならないのかしら?タイミングをとるときにない方がいいの?

友達は、ポリープはあったけれどそのまま妊娠して無事に出産していたけど…

ポリープの有無は妊娠に関係ある?

超音波、あるいは子宮卵管造影や卵管通水の際に、子宮の中に内膜からできる出っ張り(多くはポリープ)が見つかることがあります。

ポリープは子宮内膜が部分的に厚くなったもので、年齢が高くなるとともに多くなり、ほぼ100%良性でがん等になることはまずありませんし、小さいものでは自然に治ってしまうこともあります※1。

またそのまま妊娠した際に、妊娠中やお産の時に出血が多くなったり、赤ちゃんに害を及ぼしたりすることもまずありません。

ですが、一方で妊娠の妨げになる場合があることが疑われています。

それは、後で述べるようにポリープを取った後に妊娠する方が多くなる、という報告がいくつか出ているからです。

そのため、不妊の方で見つかったポリ-プは積極的に取るべきであるという意見も(医師のあいだに)あります。

では実際、多くの人でポリープを取る場合と、取らない場合で妊娠率に差があるのでしょうか?

ポリープをとると自然妊娠しやすいという研究結果

2005年の研究では、人工授精の前にポリープをとるとその後自然妊娠や、人工授精での妊娠率が良くなるかを検討しています※2。

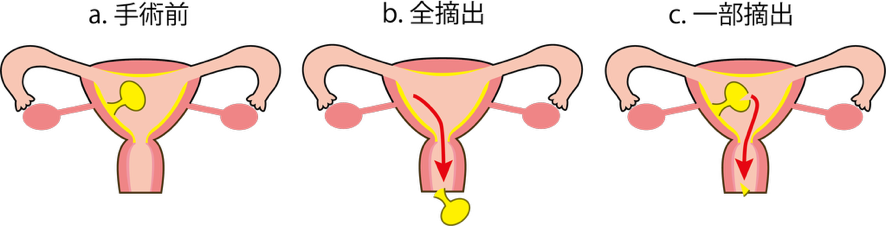

図1

この研究ではポリープがみつかった患者さん204人を、

- 半分は子宮鏡による手術でポリープを全部とる(全摘;図1,b)

- もう半分は同じく子宮鏡だが、全部とらずにポリープの一部だけをとる(一部摘出;図1,b、悪性でないことを確認するため)

と分けてその後の妊娠率を比べています。

結果、

- ポリープを全部とってしまった101例のうち64例(63.4%)が妊娠

- ポリープの一部だけをとった103例のうち29例(28.2%)が妊娠

となり、とってしまった方が妊娠しやすい、と結論しています(図1)。

さらにこの研究ではポリープをとったあと3周期はタイミング法を行い、4周期目から人工授精を行なっていますが、興味深いことに全摘した群では、妊娠例の65%が人工授精前に妊娠しているそうです。

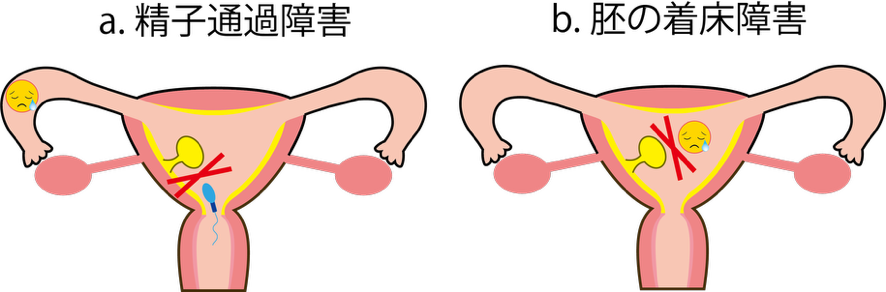

報告ではこの結果は「着床能力が高くなったため」と結論づけられていますが(図2,b)、自然妊娠する方が多くなったのは着床率が高くなったばかりでなく、以前お話した「体内での授精」のチャンスが拡がったのかもしれません。

図2

その理由、たとえばポリープを取ったことで子宮の下から卵管への精子の移動が良くなって、卵子と受精しやすくなったのかもしれないのです(図2,a)。

この研究では取ったポリープの大きさも検討していますが、大きなポリープを取った方のほうが妊娠しやすい、と言うことはないようでした。

体外受精については結論が出ていない

では、体外受精の前にはポリープをとった方が良いのでしょうか?

受精卵が着床するときにポリープがこれを妨げているなら、そういう方では妊娠率が高くなるはずです。

ところが、これについてははっきりした結論が出ていないのです。

最近の総説でも※3

1)子宮内膜ポリープが不妊症患者のかなりの割合に発見され、

2)初回体外受精前、あるいは体外受精失敗後に子宮鏡検査をすると妊娠例が多くなると言う報告がある

とされていますが、その上で最後に

3)ただしこれは子宮鏡検査の時に子宮頸管の通りが良くなったり、子宮内膜に傷をつけたりすることによる効果のためかもしれない

としています。

要するに「ポリープを取ったから着床しやすくなる」かどうかはわからない、という結論です。

2018年に出た、医学研究では最も権威があるコクランライブラリーという論文のデータベースでも、最初の論文は紹介されていますが「(体外受精など)他の不妊治療を受ける前の女性を対象とした研究は見つかりませんでした」と、あっさり信頼できる研究がないと切り捨てています※4。

結論として、ポリープをとればその中の何人かの方は、自然の妊娠(や人工授精の妊娠)をしやすくなるかもしれません。

年齢が比較的若い方で、少し時間がかかってもできれば体外受精以外で妊娠したい、という方はまず子宮鏡でポリープをとって、4-5周期タイミングや、人工授精をしてみてもよいでしょう。

一方体外受精については、とって得をする方は少ないと思われるので、初回の移植の時にはまず手術無しでまず移植をしてみて、うまくいかなかったら二回目の移植までの間に子宮鏡手術を考える、という方針でも良いと思われます。

研究・論文作成で重要な統計の考え方

さて、最初に出てきた2005年の論文がよく引用されるのは「無作為ランダム化」がされているからです。

研究をするときに、たとえば100人ずつの患者さんをえらんで片方はポリープをとり、片方はポリープをとらない、という分け方をするとします。

医師に任せると「不妊の原因となりそうな大きなポリープはとる選択を、小さなポリープはそのままにする」という可能性が高くなりそうです。

その結果、ポリープをとった方が妊娠率が高いという結果が出ても、

- 「ポリープをとる」ことをすれば大きさに関係なく妊娠率が良くなるのか

- それとも大きいポリープをとったからなのか

どちらなのかわかりません。

これはわかりやすい例ですが、たとえば神経質な患者さんには話がしにくいので手術をしない、そうでない患者さんに手術をすすめる、というバイアスがかかったらどうでしょう?

一見関係なさそうですが、もしも神経質な患者さんは膣が狭いため、いつも婦人科の診察が痛いのでそうなってしまっていて、その中に子宮に問題のある人が多数混じっている、ということもあるかもしれません。

このようなさまざまな原因によって偏って群分けをすると、本当の理由を見落としてしまうことが、研究(や統計)で差があるかどうかを見るときに最も注意しなければなりません。

最初に紹介した研究では、100枚の「全部摘出」と書いた紙と、100枚の「一部摘出」と書いた紙を作り、200枚の不透明な封筒にいれて医師も中身がわからないようにしておき、ポリープがあると診断された患者さんが来るごとにその中から一枚をとってその指示に従う、という方法をとっています。

こうすることで医師による(意識的、無意識的にする)選択のかたよりをなくす工夫が取られているのです。

さらに手術のために子宮鏡を入れること自体も治療効果があるかもしれないので、

ポリープを取る群も、取らない群も、どちらも子宮鏡を入れて、「全部」取るか「一部」取るか、というだけの違いにする

と言うように、非常にうまく二つの群を設定しているのです。

このポリープを取らない(実際は「一部取る」)群のことを、「対照」(群)と言います。

「対象」を設定した最初の医学研究〜ジェームズ・リンド

このように、主観を交えずに二つの条件での治療法の有効性を見るため「対照」を設定した医学研究は、ジェームズ・リンドという人が1747年にはじめて行ったことになっています(図3)。

(ジェームズ・リンド/1716年10月4日-1794年7月13日)

その頃、何ヶ月も陸地に上がらずに航海する船の中ではビタミンCの不足による壊血病(scurvy)が頻発し、ひどい場合はこの病気によって、船の水兵の半分以上が航海中に亡くなったと言われています。

リンドは、長く船に乗って壊血病になっている12人の水兵を二人ずつ、6つのグループに分け、同じ食事、同じクラスの部屋、同じ仕事を与えた上で、それまでに効果があるかもしれないと考えられていた6つの治療方法を試しました。

そのひとつに「オレンジとレモンを毎日たべさせたグループ」があり、他の治療法に比べてこの群だけが次第に元気になり、他の群の患者を世話するまでになったそうです。

ただ壊血病にビタミンCが効くという発見(1920年)は遙か後のこと、そもそも食事の中に足りない成分があると病気になる、という考え方そのものがなかった頃のことです。

リンドも研究を書籍で報告したものの、確信を持つほどではなかったため、あまり断定的な書き方をしませんでした。

またオレンジやレモンを大量に船に積み込み、長い間保存することが難しかったため、それからも長い間、壊血病は水兵や兵士を苦しめることになりましたが、食事が病気を治すことがあるという考え方は受け継がれていったようです。

ところで、リンドが与えた他のグループの治療がどんな物だったかというと、「お酢を飲ませる」、「海水を飲ませる」や、怪しげな薬を飲ませる、といったものでした。

リンドの功績をけなすわけではありませんが、今から考えればレモンやオレンジも効いたのでしょうが、他の治療を受けた水兵たちは間違った治療で、かえって病気が悪化していたのかもしれません。

現在でも医学の研究で対象を設定するのはとても難しく、研究者は日々、「お酢」や「海水」のような対照を設定しないように注意をはらっています(図4)。

図4

参考文献

※1 Endometrial polyp. In ‘Berek & Novak’s Gynecology, 14th Edition’, pp463-464, Lippinkott, Williams & Wilkins, 2019

※2 Pérez-Medina T, et al. Endometrial polyps and their implication in the pregnancy rates of patients undergoing intrauterine insemination: a prospective, randomized study.

Hum Reprod. 2005;20(6):1632-5. PMID: 15760959.

※3 Kodaman PH. Hysteroscopic polypectomy for women undergoing IVF treatment:

when is it necessary? Curr Opin Obstet Gynecol. 2016;28(3):184-90. PMID: 27077471.

※4 Bosteels J, et al. Hysteroscopy for treating subfertility associated with suspected major uterine cavity abnormalities. Cochrane Database Syst Rev. 2018;12(12):CD009461. PMID: 30521679