着床の窓とERA検査

良い胚を1個ずつ、2周期にわたって合計2個戻してみましたが、残念ながら2回とも妊娠反応がでませんでした。先生から「凍結胚を戻すタイミングが合っているか確認する検査がありますが、やってみましょうか?」とのお話。お薬も先生の言うとおり、ちゃんと使っていたから、大丈夫だと思っていたのだけど・・・

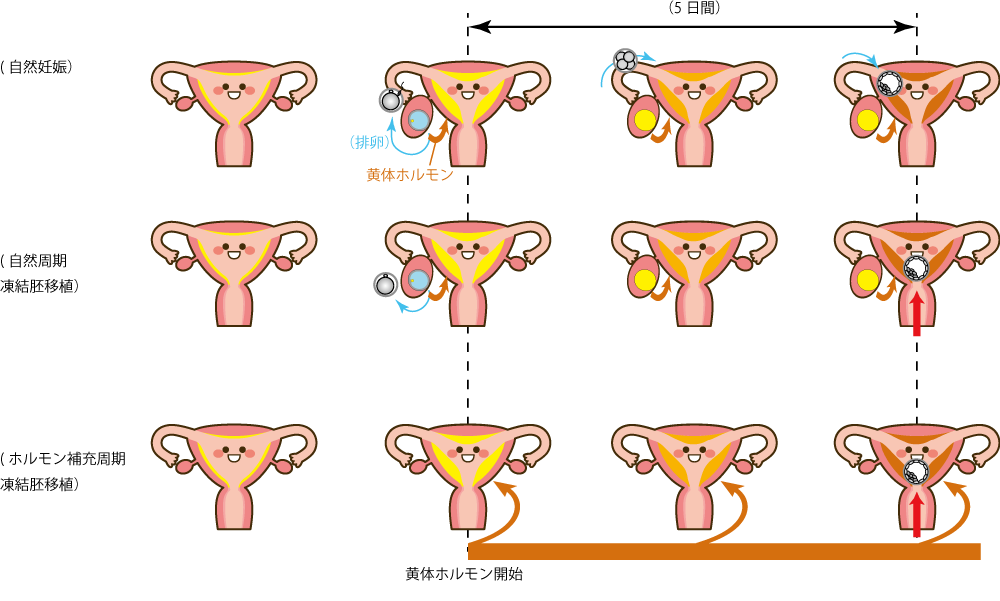

子宮内膜は、女性ホルモンの作用でだんだん厚くなり、排卵の後に卵巣から出てくる黄体ホルモンの作用で着床しやすい内膜になるということは、以前お話ししました。凍結した胚盤胞を戻すときには、排卵した受精卵が胚盤胞になるまでの時間(およそ5日間、この間黄体ホルモンが出ています)と、黄体ホルモンを投与してから凍結胚を戻すまでの時間が同じになるようにして戻すタイミングを調整しています。

図1,上段の自然妊娠の場合は、排卵すると卵巣から黄体ホルモンが持続的にでて、これが最初黄色だった内膜をだんだん成熟した内膜(図では茶色)になるように染めていって、ちょうど茶色になった頃に胚盤胞になった受精卵が到着して着床します。排卵してから受精卵が子宮に出てくるのはだいたい5日といわれています。そこで自然周期で凍結した胚盤胞を戻すときには(中段)、排卵してから5日たって、黄体からでたホルモンで内膜が茶色になった5日後に戻しています。さらに排卵をさせないホルモン補充周期では(下段)、外から(通常、膣に入れるお薬を使います)黄体ホルモンを投与して、同じ変化を内膜に起こし、5日たって内膜が茶色になったときに戻すわけです。

図1.自然妊娠と凍結胚移植;内膜の同期

ところで受精卵が着床する期間は意外に短く、古い文献ではヒトの場合1-2日の範囲ではないか、とも言われています※1。そのため凍結胚移植が始まった最初の頃は自然に排卵した周期にタイミングを合わせて戻すより、いろいろなお薬で戻すタイミングを正確に調整した方が妊娠率は高い、という報告もありました※2。

そうすると、黄体ホルモンを投与して5日たっても、予想通り5日目の内膜の状態になっていない方も中にはいるのではないか、と言う心配がでてきました。でもこのころは、それを確認する正確な検査法がなかったのです。たしかに、子宮の内膜の一部を少しだけとって顕微鏡で調べ、内膜の変化を判断する検査法はありました。しかし顕微鏡で見た内膜の像を正確に評価することは難しく、図1のようにきちんと色で分かれるようなものではなく、せいぜい「排卵からまだ少ししかたっていない」「1週間くらいたっている」「かなり時間がたって、そろそろ生理になりそう」位の分類だった上に、顕微鏡を見る人の主観も入ってくる可能性がありました。これでは、移植するとき、時間単位で調整するのは難しそうですね。

ところがこの内膜の状態を、内膜に含まれているmRNA(メッセンジャーRNA)の状態で見る、という検査が出てきました。これがERA(Endometrial Receptivity Assay)検査です。

mRNAは(高校の生物とかで習ったと思いますが)、体の中で働くタンパクを作る、鋳型の様な物です。この鋳型は、さらに細胞核のDNAにもとの設計図がたくさんあって、細胞はその時必要なタンパクの鋳型を、核の中のDNAから引き出してきます。

子宮内膜の組織にはたくさんの種類の細胞が含まれていますが、それぞれが助け合って、受精卵が着床しやすいように内膜を変えて行くプロジェクトに携わっています。この仕事をするために、それぞれの細胞が必要なタンパクを作るための鋳型(mRNA)を核のDNAから引き出しているわけです。ということは、鋳型になるmRNAの種類と、数(多いか、少ないか)を調べれば、内膜で何が起こっているかがなんとなくわかるわけです。

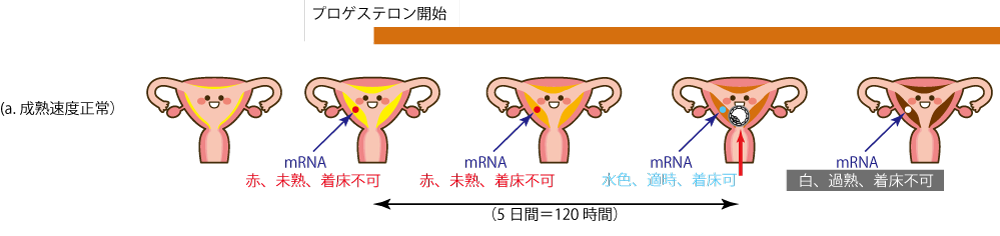

たとえば、図2では、着床に適した内膜になる前には、内膜に含まれるmRNA(内膜の中に含まれる○で表しています)の色は、赤です。これが移植に適した時期になると、水色になります。もっと時間がたって、着床しやすい時期より遅くなってしまうと、色は白になります。ですから、試しに一度、黄体ホルモンを使い始めてから5日たったときに内膜を少しだけ取り、中のmRNAが本当に水色かどうか、確かめることができるようになったのです。

図2.mRNAによる内膜成熟どの判定

ERA検査をしてみると、以外に多くの女性が、黄体ホルモンを投与してから予想される内膜のmRNAの組成と異なり、変化が遅くて1-2日前の若い内膜の組成にしかなっていなかったり、逆に変化が早く進んで1-2日進んだ熟しすぎた内膜になってしまっていることがわかりました。この検査が始まったころの文献では、体外受精で二回以上着床しなかった方の中で、予想通りに内膜が変化して着床しやすいと考えられた方が74.1%といわれています※3。

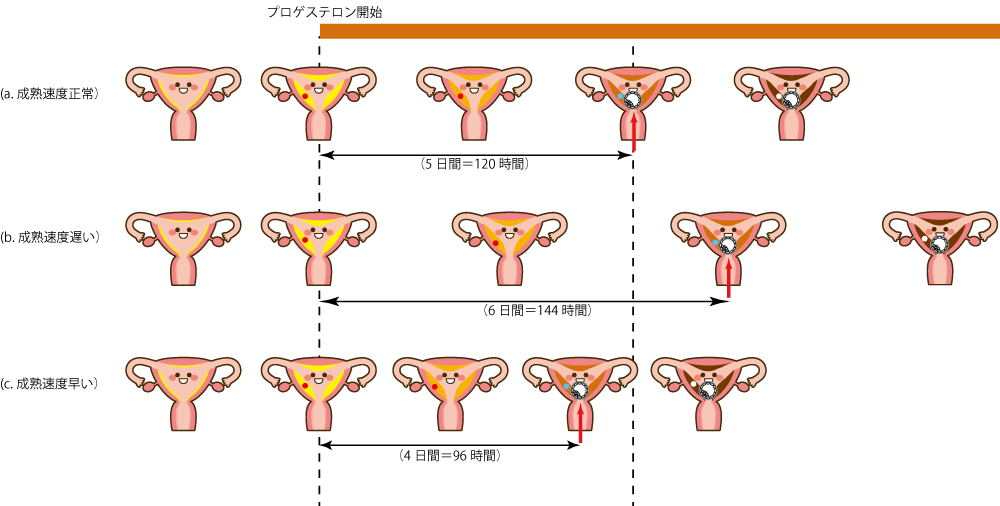

内膜の変化がゆっくりで、成熟速度が遅いために予想より若い内膜しかできない方では(図3、中段)、他の方と同じタイミングで戻すと赤と水色の中間で、早すぎることがわかります。そこで成熟した内膜になるまで少し待ってから(たとえば5日ではなく6日たってから)移植をする、というやり方が考えられます。逆に予想より成熟が早い方は(図3,下段)、他の方と同じ時期に戻すと水色と白の中間で、遅すぎるかもしれません。そこで、もっと早くに移植することが考えられます。

図3.ERAによる移植タイミングの調整

最近の報告では、過去1回以上の胚移植で妊娠反応がでなかった患者さんに、次に染色体検査をして正常だった受精卵だけを移植するときにERA検査を行った場合と、行わなかった場合で妊娠率が違うか、というものがあります。染色体検査をあらかじめした受精卵を戻すことで、受精卵の原因で妊娠しない、という要因を除こうとしているわけです。この報告ではERAの結果にしたがって時間を調整して移植した200例と、ERAを使わなかった70例を比較して、使った場合の継続妊娠率、出生率はそれぞれ49.0%、48.2%だったのに対して、使わなかった場合はそれぞれ27.1%、26.1%と使った場合の成績が良かった、とされています※4。

ただ、これまでの報告では全てのIVFでの胚移植を対象にした場合には、妊娠率に差はなく、ERAが妊娠率を向上させるかどうかは明らかではないとされています※5。この問題はとても重要なので、臨床研究の権威であるCochrane Libraryでも、現在研究が進められています。研究をしなければならないということは、効果があるのか、ないのか、世界的に見てもまだ結論が出ていない、ということになります。

結論として、まだ本当に有用かどうかはわかりませんが、1-2回gradeの高い受精卵を移植しているのに妊娠に至らない場合には、ERA検査をしてみるのは一つの選択かもしれません。ただ、この検査には意味がない、という意見もあることを忘れずに使用した方が良いと思います。

さて、ERA検査の様な組織の顔つき、性質や成熟の度合いをmRNAの組成から評価する、という考え方は、ヒトが持っているDNA配列をすべて調べてしまおうという、「ヒトゲノムプロジェクト」の完成以降、急速に発展しました。DNAの基本的な配列がわかり、さらに個人差がどこにどのくらいあるかもある程度わかったために、そこから作られるmRNAの種類もきちんと確定されたからです。ここから、たとえば子宮内膜で多く作られるmRNAはどれか、ということもわかってきて、それを重点的に分析する方法も開発されてきたからです。

このヒトゲノムプロジェクトは、1990年にアメリカで30億ドルの予算が組まれて発足し、15年間で終わるように計画されていましたが、結局予定より5年早い2000年に一応の完成を見ることになります。プロジェクトが始まった頃、世界中の研究者が自分たちの小さな研究室でコツコツと行っていた非常に短いDNA配列の解析を、中央機関が組織的に行うように指導・監督して、すべての染色体の解析が同時に終わるように計画されました。ですが、この計画は最先端で遺伝子を追いかけている世界中の研究者に、アルバイトで全く関係ない遺伝子を解析してください、と頼むことに他なりません。いくら人類の発展のためとはいえ、DNAの配列の解析に莫大な手間と時間、そして費用がかかったこの時代、計画をスタートさせるには、誰でも納得するような人の号令が必要でした。

そこでこのころNIH(アメリカ国立衛生研究所)の国立ヒトゲノム研究センター(初代)所長で、DNAの構造をつきとめたノーベル賞学者であるジェームズ・ワトソン(James Watson)が大きな推進力となりました(図4)。

ジェームズ・デューイ・ワトソン(James Dewey Watson)

(ジェームズ・デューイ・ワトソン/1928年4月6日-)

「ヒトゲノムの配列をできるだけ早く解読しないことは、本質的に不道徳である」と彼は述べ ※6、1988年後半にNIHとDOEの共同プロジェクトとなったこの取り組みの新たなNIH部門のリーダーに名乗り出たことで、ゲノム計画は大きく前進しました。ワトソンは、「二重らせんからヒトゲノムの30億ステップまでの道のりを、私の科学者としての人生を通して網羅できる機会は、あと一度しかないだろう」(3) ※7ともいっています。生物の基本的なしくみと遺伝とを解き明かしたこの科学者が議会で機知に富む率直な語り口で予算を取り、一方で批判者をきっぱりと退けることで、多くの生物学研究者は感動したそうです。ですから1992年にワトソンが退任したとき、彼の強力なリーダーシップなしに期限と予算内でプロジェクトを完了するか、懸念する人もいました。たしかに、それからの数年間は予算と、各研究者、そして出資する各国の政府との調整に、このプロジェクトは明け暮れることになります。

ワトソン自身は、この後2007年に「黒人は遺伝的に白人より劣っている」という主旨の発言をしたとされて、アメリカの著名な研究所の職を追われます。これが本当に差別的発言だったかは不明で、もしかすると、最近はやりの「バッシング」「炎上」の、走りだったのかもしれません。しかし、それまでの常識を完全に覆す発見をし、さらに疑いの目で見ている周囲を強力に説得・論破していく才能を持った彼のような人間であれば、真意や、発言の善悪はともかく、周囲に誤解されるような言動をすることがあったとしても、納得できる気がします。

1928年生まれのワトソンは、2025年8月現在、まだ元気でいらっしゃるようです。

参考文献

※1 Navot D, et al. Artificially induced endometrial cycles and establishment of pregnancies in the absence of ovaries. N Engl J Med. 1986;314(13):806-11. PMID: 3951513.

※2 Schmidt CL, et al. Transfer of cryopreserved-thawed embryos: the natural cycle versus

controlled preparation of the endometrium with gonadotropin-releasing hormone

agonist and exogenous estradiol and progesterone (GEEP). Fertil Steril. 1989;52(4):609-16. PMID: 2680619.

※3 Ruiz-Alonso M, et al. The endometrial receptivity array for diagnosis and personalized embryo transfer as a treatment for patients with repeated implantation failure. Fertil Steril. 2013;100(3):818-24. PMID: 23756099.

※4 Ruiz-Alonso M, et al. Clinical outcomes following endometrial receptivity assessment-guided personalized euploid embryo transfer in patients with previous implantation failures. Sci Rep. 2025;15(1):16967. PMID: 40374667.

※5 Arian SE, et al. Endometrial receptivity array before frozen embryo transfer cycles: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2023;119(2):229-238. PMID: 36414088.

※6 Angier N. Great 15-year project to decipher genes stirs opposition. The New York Times (Science Times), 5 June 1990, p. C1.

※7 Watson JD. The human genome project: past, present, and future. Science. 1990;248(4951):44-9. PMID: 2181665..