Direct Cleavage ~3細胞の受精卵を見つけたら?~

Direct Cleavage(DC)とは

採卵が終わって、先生から凍結した受精卵の説明を聞きます。

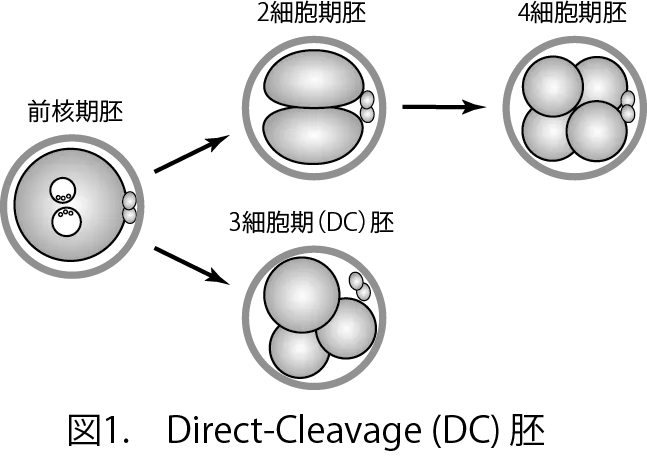

「今回は、Direct-Cleavage(以下DCと略します)の受精卵が多かったようです。通常一つの細胞が二つに分かれ、それぞれが二つに分かれて四つになるのですが、DCは受精卵が二つに分裂しないでいきなり三つに分裂してしまうものです。できた受精卵の発生率が低いとも言われています。」とのこと(図1)。

え、一つの細胞が三つに分かれることなんて、あるの?

DCはいつ、発見された?

授精した一つの細胞がいきなり3つに分かれてしまう現象(つまりDC)は、昔から知られていました。ただ、その頃はタイムラプス装置(受精卵の分割をビデオで記録する装置)がなかったので、ある朝、たまたま受精卵の発育を見ていると「あれ、二分割でも四分割でもなく、三分割の受精卵がある!」として見つかっていました。そしてこの頃は、胚盤胞まで培養する技術がなく、4細胞から8細胞くらいで胚移植していたので、奇数分割(三分割、五分割、七分割など)の受精卵は移植しても妊娠率が低いことも知られていたのです。「なんとなく元気のない胚」だと言うことは、分かっていたのですね。

染色体は3分の1になる?

一つの細胞の染色体の数は46本です。細胞が分裂するときには、分裂直前にこの倍、92本分の染色体ができ、それが二つの分裂した細胞に分配されて細胞分裂が完了します。もし、いきなり一つの細胞が三つの細胞に分裂したとしたら、92÷3で30本、あるいは31本の染色体の細胞ができてしまう可能性があり、正常の46本に比べればいくつもの染色体が「足りない」ことになります。染色体が「一本多い」異常については、21番染色体が一本多いダウン症をはじめとして、出生児、あるいは結果として流産してしまいますが臨床妊娠に至ることはあります。ところが染色体が「一本足りない」異常は受精卵ではかなり見つかりますが、流産の染色体異常にはほぼ100%みられず、「一本足りない」異常は着床して妊娠反応が出る前に、発生を止めてしまうと考えられています。そのため、DC胚では胚盤胞までも発生しない受精卵が多くなる可能性があると考えられていました。

DC胚は胚盤胞になりにくい

実際DC胚は、胚盤胞にならないうちに移植すると(たとえば2日目や3日目)、四分割胚より明らかに赤ちゃんになる確率(生児獲得率)が低いのは多くの研究から確かなようで、その原因はこれらの胚が胚盤胞になるまでに発生が止まってしまうことが多いからだと考えられています※1。

一方で一旦胚盤胞になった3細胞由来の胚については、染色体異常の確率も、赤ちゃんになる確率も変わらないと言う意見と、やはり四分割になった胚よりは何れの確率もやや低いという意見があります。ただ幸いなことに、生まれてくる赤ちゃんの異常についてはDC胚と、四細胞を経た胚とでは差がないとも言われています。

なお、DC胚がなぜ多くなるかについては、明らかな原因はわかっていないため、残念ながら防ぐ方法もはっきりしません。

DC胚に対するおすすめの方針

結論として、タイムラプスでDC胚を見つけたら、少なくとも胚盤胞になるかどうか培養し、胚盤胞で戻す方が良い、3日目で戻すと胚盤胞にならない胚を(無駄に)戻してしまうことがあるから、といえるでしょう。胚盤胞になったDC胚は、赤ちゃんになる確率は少し低くなるかもしれませんが、生まれてくる赤ちゃんの異常の率には差がないので戻すべきだと思います。

哺乳類の卵子はいつ見つかったのか

ところで、魚やカエルでは古くから知られていた卵子は、哺乳類ではなんと1827年にようやく発見されます。これを発見したのは、ベーア(von Baer1792-1876)という、いまのエストニアにあたるロシア帝国在住のドイツ人研究者でした※2(図2)。

(カール・エルンスト・フォン・ベーア/1792年2月17日-1876年11月16日)

発生学の父

ベーアは、医師になりたての23歳で、ドイツ・ビュルツブルグ大学で比較解剖学(動物を解剖して、似ているところや違うところを確認する学問)の研究をしていたデリンガー教授に師事し、解剖学・発生学の道を志します。

25歳にはプロイセンのケーニヒスベルグ大学(現在ロシアの飛び地、カリーニングラードにある)で解剖学講師となり、以後17年間のこの大学に勤め、この間に比較解剖学、発生学分野で数々の大発見をし、「発生学の父」とも呼ばれています。彼は受精卵から細胞が分化して「外胚葉」と「内胚葉」ができること、そして外胚葉から「脊索」という、ヒトを含む脊椎動物の発生の基礎の基礎となる身体の中心にできる管状の構造を発見しました。さらに彼はトリの卵でこれを発見したのですが、それ以外の動物(彼のよく用いた哺乳類はイヌでした)でも同じ構造ができることも発見しました。それまで、最も複雑で分化した動物であるヒトは、胎内でそれより単純で分化の進んでいない動物の形を経てできあがる(たとえば、まずゾウリムシの形、次にクラゲの形、次に魚、カエル、トリ、そしてヒトとなる)と考えられていたものを、そうではなくどの動物もある一定の段階までは同じように発生し、その後それぞれの形に分化していくという、現在知られている事実を突き止めています。

イヌの卵子発見

ベーアが35歳となった1826年、彼はイヌの子宮を解剖していて、黄色い小さな粒子が卵管に近い子宮の中にあることに気づきます。さらにこの小さな粒子は、卵管の中にもありました。当時は、哺乳類では卵巣に「卵胞」という水の入った袋があり、排卵すると液体がそこから出てくることが知られており、この特殊な液体が子宮に入って固まって、卵子として発生していくと考えられていたのです。ところが、ベーアはこの子宮や卵管にある小さな粒子が黄色くて、トリの卵黄の色をしていることに注目します。顕微鏡でのぞいてみると、卵子のように見えます。彼は、卵胞の中にもこの小さな黄色い粒子、卵があるのではなかろうか、と何匹もの排卵前のイヌを解剖した結果、ついに卵胞の中に顕微鏡でのぞいて卵(これはあまり黄色くないそうです)と考えられるものを発見したのです。イヌの卵子は特に卵管・子宮の中にくるまで発生すると、黄色が強くなって見つけやすかったようで、ベーアは幸運にも恵まれていました。

さらに、様々な動物の臓器を比べることが専門だったベーアは、早速人間の卵巣も調べ、同じように卵子が卵胞の中にあることを突き止めることになったのです。

恩師ブルダッハとの確執

さて、ベーアを学生時代に解剖学教授として指導し、後に彼をケーニヒスベルグへ招聘して様々な援助を行ったブルダッハ(Karl Friedrich Burdach)という学者がいます。神経解剖学分野では有名な研究者である彼は、数々の教科書を書いた著作者でもありました。ブルダッハが生理学を網羅した教科書を書くとき、当然ベーアにも原稿を依頼します。ベーアはこれを名誉に思い、追加の研究までして全力で原稿を書いたのですが、ブルダッハは読者が読みやすいように文章を大幅に改変しようとします。恩師の言うことに、最初は苦労してあわせようとしていたベーアですが、詳細・正確を第一とする彼と、簡明・理解しやすさを第一とするブルダッハは次第に意見が合わなくなり、結局ベーアは自分自身の研究をまとめた本を出版することになります。ベーアの発生学の部分を含めた教科書を作ろうとしていたブルダッハはこれが面白くなく、二人の仲はとても悪くなり、これがきっかけでベーアはペテルスブルグに異動することになりました。

真面目で純粋、しかし恩師との確執に悩んで身を引いた、ベーアという人間を感じさせるエピソードです。

(本項ベーアの部分は、脚注にある石川裕二さんの本をほぼ参考にしました。この本は1800年代のプロイセン・エストニアを中心とする発生学研究の世界と、それを育んだ時代の雰囲気を生き生きと感じさせる名著だと思います。ご興味のある方は、是非ご自分でご一読されることをおすすめします。)

参考文献

※1 Coticchio G, et al. Plasticity of the human preimplantation embryo: developmental dogmas, variations on themes and self-correction. Hum Reprod Update. 2021;27(5):848-865. PMID: 34131722.

※2 石川裕二。哺乳類の卵~発生学の父、フォン・ベーアの生涯~ 工作舎、東京、2019